お知らせ

2025.01.28

ブログ

ハサミにチャレンジ!ゆり組(2歳児)

寒さが増してきましたね。

外遊びが大好きな子どもたちが「なんか寒いからお外行くのやめない〜?」と言ってくるほどです。

そんなこと言えるの!?と驚きもありつつ、言葉の成長を感じています。

さて、そんな成長している子ども達に新しい道具の使い方を伝えました。

それは【ハサミ】です。

言葉の成長はもちろんですが、手先の器用さも近頃成長していると感じます。

給食時の食具の持ち方やクレヨンの持ち方、積み木やブロックで遊んでいる際も細かい動きができるようになっていました。

そんな手先の発達に注目した活動をしたいと思い、今回はハサミを用意しました。

ステップ1 ハサミってなーに?

子ども達にまずは、「ハサミとはなにをするための道具か、どのようなことに気を付けなければいけないのか」を分かりやすく伝えました。

私たちも子ども達の前でハサミを使っている機会が多く、その都度大人が「あぶないからね」とだけ伝えていたのでハサミは危ないということは知っていたようです。

しかし、子どもたちはどこが危ないのか・なぜ危ないのかを知りませんでした。

ハサミを見せて「上と下、どっちが危ないでしょうか!」と聞くと答えがまばら。「キラキラしている方が危ないよ。ちょっきんできるのは下の方だけだよ」と最初に伝えました。

刃のところが危ないという共通認識を持った後に、「刃が危なくて怖いのは大人も同じ。渡す時に刃を向けて渡したら怖いよ」と伝えて、正しい渡し方を教えています。

「今から、これを使うのか。。。」と緊張感も伝わってきました。いつも以上に大人の話を真剣に聞いてくれています。

ステップ2 ハサミの持ち方

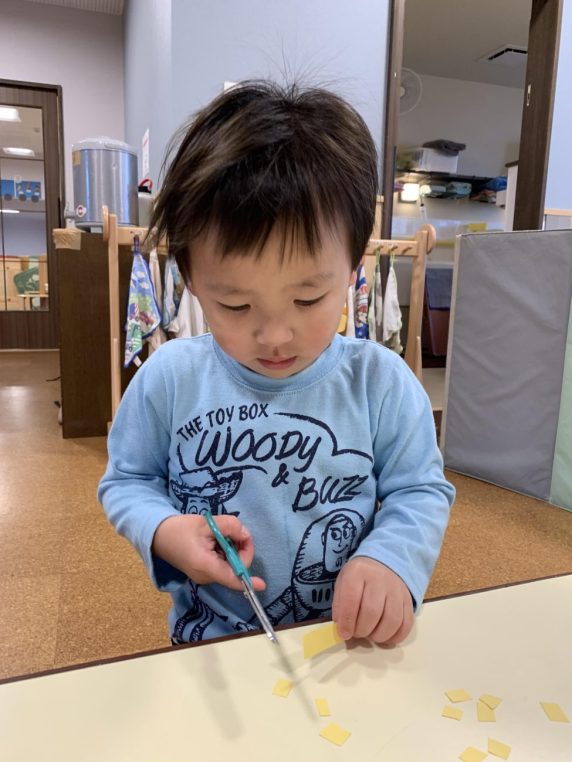

全体にハサミってなーにを伝えた後に、少人数で実際に使用しました。

始めての経験なので大人2人に子ども4人で見守り、安全第一で取り組みました。

まずは持ち方。刃の向きなど丁寧に伝え、実際に動かしてもらいました。

日々の子ども達の遊びの中で、ままごとの時に使っているお玉などの使い方が上達していたり、給食時のスプーンの使い方が上達して食べこぼしが少なくなっている様子を見て、手指の発達が把握できていたので計画しました。

実際取り組むと予想通り、全員が器用に動かして使うことができました。

ステップ3 実際に紙を切ろう

さて、いよいよ実際に紙を渡して切ってもらいました。

折り紙と画用紙を用意し、子ども達に渡したのですが、ここで予想と違う出来事が1つ起こりました。

私は

「折り紙の方が薄いから切りやすいだろう。少し硬い画用紙は折り紙が上手く切れた子へのステップアップとして渡そう」

と思っていました。しかし、実際は折り紙の柔らかすぎる紙に苦戦してしまったのです。

左手で持つと柔らかくでまっすぐならず、ハサミを入れても刃と刃の隙間に入り込んでなかなか切れない。予想した姿と逆の出来事が起きていました。

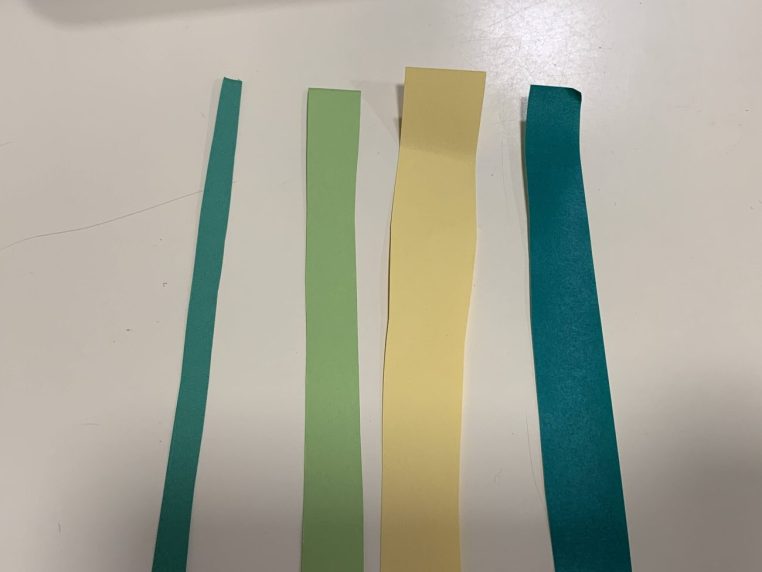

ある程度硬さのある、片手で持って自立してくれる画用紙が丁度いいのだと気付いてからは、画用紙を細く細く短冊形に切り一回でスパッと切れるようにしました。細さも何種類か用意し、一人ひとりの手の可動域に合わせて提供しました。

すると、ハサミを持っている手にだけ集中できるようになり、徐々に切ることができていました。

ハサミの活動は、定型発達と実際の子ども達の姿を把握したうえで行ないました。

指先の発達の幅はとても広く、全員が同じ条件で活動をする事は難しかったです。

今のゆり組の子どもたちにとっては、折り紙ではなく画用紙にするなどの素材の工夫によって、全員がハサミに挑戦できたことが大きな経験となりました。そこで、達成感を味わえたことが、今後のはさみに対する活動への意欲につながっていくのだと思います。

様々な素材を使うことが増えていきますが、工夫をしながらみんなが楽しめるようにこれからも考えていきます。

文責:春成

参考文書:「発達が分かれば子どもが見える」田中真介(監修)乳児保育研究会(編集)