お知らせ

2025.10.16

ブログ

誕生日会に向けて(五歳児さくら組)

錦ヶ丘では、誕生日会を各クラスで取り入れています。

各クラスで取り入れることで一人ひとりが主役になり、お祝いされる喜びをより一層感じることができるからです。

毎月その子に向けたプレゼント製作をしてるので、今回はその内容を詳しくお伝えしようと思います。

プレゼント決めの話し合い

誕生日会に向けて、どんなプレゼントをあげようか話し合いをします。

錦ヶ丘の園の目指す園児像の一つとして「個性ある一個人として尊ぶ」があります。

年長に進級して、相手のことを考えられるようになりつつある子どもたちの姿から相手の好きな物を作ろうというテーマで話し合いを進めました。

「尊ぶ」という言葉をここでは「その子が今好きな物・はまっているもの」とかみ砕いてこども達には伝えました。

誰もが喜ぶ花やお絵描きももちろん魅力的なのですが、クラスみんなで協力してその子に向けてプレゼントを作るという経験を増やしたかったのです。このような経験が、協同性にも繋がってきます。

「プレゼント何作ったら喜ぶかな?」と質問すると、最初は今までの経験から似た内容が飛び交い、話し合いが停滞していました。

そこで大人が「それもいいね。じゃあ、その子が好きな物知っている人いる?」と質問を変えてみました。

すると「マイメロすきだよ!」「ピンクの洋服よく着てるよね」「プリンセスも好きって言ってた!」と

その子の好きなことをみんな嬉しそうに教えてくれます。その中でもプリンセスというワードがヒットしました。

「プリンセスの中でもベルが好きだよ!」「私もそれ聞いたことある」

「ベルって黄色のドレスだよね」「本も好きだよね」「バラが出てくるよ!」

とプリンセスの細かい情報が次々とでてきます。

「ベルになれたら嬉しいんじゃない?」といういい意見がでました。

その言葉にみんなが賛成し、プリンセス変身セットがプレゼントとして決まりました。

素材研究

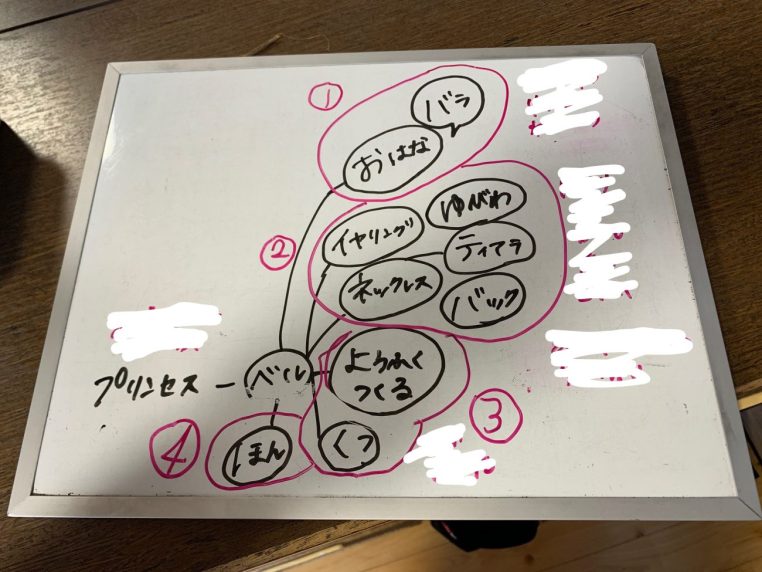

プリンセスのベルを作ることが決まると、次はなにをどの材料で作るか話し合います。

この日のためにといっても過言ではないほど、子ども達はたくさんのことを経験しています。

今まで触れてきた素材や道具、想像を駆使してアイデアを出し合います。

経験の引き出しが多い分、アイデアも多くだすことができ、話し合いが活発になります。

「前、洋服はビニール袋で作ったことある!」「飾りつけもしてあげたい。折り紙で織って、服に付けてあげよう」

「バラは段ボールを切って出来そう。硬いから持ってもふにゃふにゃにならないもん」

「靴も必要・・・。黄色の靴がいいんだけど~。あ!ティッシュの箱に黄色なかった!?穴も開いてるから足入れられるんじゃない?」

アイデアが次々とでてきます。クラスみんなでひとりの子を想い、プレゼントを話し合っている姿がいつも素敵です。

プレゼントを何で使うかも子ども達のアイデアで次々と決まり、製作がスタートします。

プレゼント作り開始

プレゼントを作る中で、グループで話し合って紙に必要なものを書き出し、報告してきてもらう形を取っています。

想像力を高め、コミュニケーションを図ることがねらいです。

「ビニール袋に折り紙を貼りたいから、テープも必要だよね」と必要な道具を想像することができるようになってきました。

テープが必要と言うことを話し合うのではなく、「これから作業していく上で、この道具が必要だ」と気付くことができています。

この話し合いを経て、大人の介入なく子ども自身で作り上げたという自信に繋がっています。

もちろん、完璧に見通しを持てているわけではありません。実際に必要なものが揃っていない時の「困った」という感情も大切だと思っています。

しかし、この困った経験から「次はこうしよう」と考え、成長することができます。

ハサミやノリの使い方、素材研究も遊びの中で取り入れられているプレゼント製作です。

いろんなアイデア

今回紹介した内容はプリンセスでした。それ以外にも子どもの発想は豊かだと感じる瞬間がたくさんあります。

ある子にはコギャル(小学生ギャル)が好きだからといって、長い爪やお化粧の道具を作ってあげました。

正直、大人はコギャルという単語を知らずにとても困惑しましたが、大人が知らないものでも子ども達だけで話し合ってプレゼントを作ってあげられる過程にとても嬉しくなりました。

また、バイクが好きな子には段ボールでバイクを作りました。実際に乗ってほしいという気持ちから、絵の具の使用を避けて(洋服についてしまうから)折り紙で色をつけるやり方を導いていました。作業の見通しを持てるようになった分、プレゼントをあげた後の見通しも持てるようになっていることに驚きました。

プレゼント作りの中に、たくさんの成長につながる要素が含まれています。

幼児期に育ってほしい10の姿を照らし合わせると

①みんなで協力してプレゼントを作る→協同性

②物の性質を見極めて製作に取り組む(素材研究)→思考力の芽生え

③イメージを広げ、友達と表現する楽しさを味わう→豊かな感性と表現

④話し合い→言葉による伝え合い

⑤作業を分担しながら製作する→道徳性・規範意識の芽生え

⑥(爪の)数を数えながら必要な数を製作する→数量・図形・文字等への関心・感覚

⑦プレゼントの形や大きさを考える→思考力の芽生え

こんなにもたくさんの育ちの要素がありました。活動を楽しみながらも、そこから子ども達の学びに繋がっていることを実感します。

これからも、子ども達と一人ひとりが主役になれる誕生会を作り上げていきたいです。文責:春成