お知らせ

2025.08.04

ブログ

1人遊びから連合遊びへ(ゆり組)

室内遊びも充実!

この時期は熱中症の危険性があるため、外遊びは控え室内遊びが中心となっています。私たち保育者は、外遊びと同様に子ども達のよりよい発達や成長を促せるように、友達と関わりを深めながら場所や物の共有をすること等をねらいに、室内遊びの活動内容を工夫しています。

外遊びが大好きなゆり組の子ども達ですが、外遊びに負けないぐらい室内での遊びも大好きです!

室内遊びの例としてゆり組で最近行った遊びをご紹介します。

- 感触遊び(新聞紙・絵の具・粘土等)

- 楽器遊び

- 運動遊び

- ボール遊び

- ダンボール遊び

- おままごと

- 錦ヶ丘の三本柱(リトミック・童具・わらべうた)

などなど、日々の様々な活動を通して身体を思い切り動かし、大人や友達と触れ合いながら遊ぶことを楽しんでいます。

特に毎日行っている三本柱のリトミックでは、「一緒にやろう!」「みててね!」と友達と言葉のやりとりをしながら意欲的に取り組む姿が見られるようになりました。

今回はそんな室内遊びの中で見られた遊びの成長を発達と合わせてお伝えしようと思います。

友達の存在に気づく時期

2歳から3歳になるこの時期。子ども達にとって自分以外の「他者」がいることに気づく時期でもあります。

今までは1人で黙々と遊ぶことが多かった子も、「友達の使ってるものが欲しい」「あの子の遊び方面白そう、楽しそう」など自分以外の他者に目を向け気づく事をきっかけに、友達との関わりを持とうと働きかけるようになります。

保育内容「人間関係」には次のように記されています。

“それぞれの子どもが自己主張や自己発揮をさかんにしだすと,そこに衝突やいざこざが生じます。そのことによって,自分とは違う他者がいること,他者は自分とは違った意図やイメージをもっていることに気づき,それが他者とともに遊んだり,仕事をしたりしようとするときには,自分のやりたいことを抑えて折り合いをつけることを学んでいく重要な経験となるのです。”

友達と関わる遊びの中では、勿論いざこざや喧嘩がつきものです。物の取り合い、場所の取り合い、遊びのルールや約束事をめぐりトラブルが生じます。

しかし、これらは子ども達の成長にとても大切なことであり、生じたいざこざを乗り超え、解決していく中で他者との関わり方を少しずつ学んでいくのだと思います。

遊びの成長

1930年代に活躍したアメリカの発達心理学者 ミルドレッド・パーテンは遊びの発達段階を次のように分類しています。

①何もしない行動・無活動

②一人遊び

③傍観遊び

④平行遊び(並行遊び)

自分以外の子どもの近くで遊ぶものの、それぞれの遊びは独立しており、会話や物の共有などの相互作用がほとんどない状態。

⑤連合遊び

他の子どもと関わりながら遊ぶものの、遊びの目的やルールは共有されておらず、個々の遊びが中心の状態。

⑥共同遊び

共通の目的やルールに基づいて、役割分担をしながらグループで協力して遊ぶ状態。

「見守る」援助を大切に

ゆり組の子ども達は少しずつ平行(並行)遊びから連合遊びへ遊びも成長してきています。

その過程で自分の気持ちをうまく言葉にできない子は泣くことで伝えたり、時には手が出てしまうこともあります。

私たち保育者は、怪我をする、または相手にさせてしまうような行動が見られるときには即座に止めます。しかし、子ども達同士でいざこざが起こったときには出来るだけ見守り、気持ちの葛藤を経験してもらうことを大切にしています。

2歳児の発達ではまだまだ1人遊びが多い時期ではありますが、少しずつ他児との関わりを持ちながら遊びが広がっています。

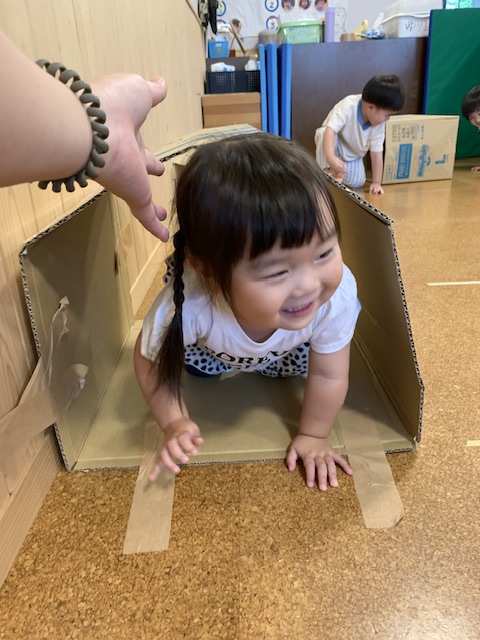

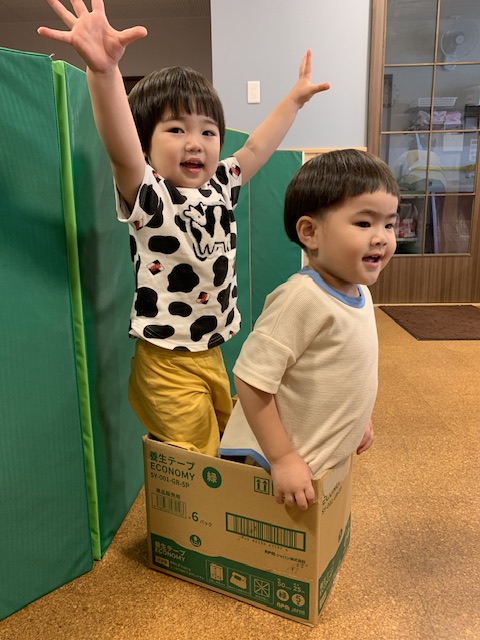

ある日のダンボール遊びの中で、友だちとの関わりが生まれた瞬間がありましたので紹介します。

「一緒に遊ぼう」

ある日のダンボール遊びで見られたAちゃんの姿です。

この日準備したダンボールは「場所や物の共有をする」というねらいもあったため、2人で1つほど。最初は自分だけのダンボールをゲットし黙々と遊んでいました。

活動の展開として運動会で使ったダンボールカーを出すと、子ども同士で引っ張りあったり、2人で1つの箱に入ってみたりと一緒に遊ぶ姿も見られ始めました。

友達のその姿を見たAちゃんも、ソワソワと覗いてみたり、指をさして保育者に「Aちゃんもあれしたい」と教えてくれ気になっているようでした。

自分からは友達の輪の中に入ることが難しいAちゃんには保育者の援助が必要と感じ、「一緒に遊ぼうってお話しよう」と声を掛けました。

少し恥ずかしがりながらも自分の声で「一緒に遊ぼう」と伝えられたAちゃん。友だちも「いいよ!」と快く受け入れてくれ、その後はダンボールカーに乗って会話を楽しんだり、引っ張りあったり笑顔で楽しむ様子が見られました。

保護者の皆様へ

もしかしたらご家庭で園の様子をお子様に尋ねたとき「〇〇ちゃんが叩いたの」「〇〇くんがおもちゃとったの」とお話しすることがあるかもしれません。そんな話を聞くと心配になり不安な気持ちになると思います。

しかし、そのようなことがあった時には保育者が双方の気持ちを受容し落ち着いたり納得できたりするまでフォローしていますのでご安心ください。

心配な気持ちもあると思いますが、「今この子は人との関わり方を学んでいるんだな」と温かく見守っていただければ幸いです。

私たち保育者も子ども達自身の友だちと関わりたい・遊びたい気持ちを尊重し、より良い交流が生まれていくように援助していきたいと思います。

文責:鮫島

参考文献

- 保育内容「人間関係」(森上史郎・小林紀子・渡辺英則 編)

- 幼稚園教育要領