お知らせ

2025.08.21

ブログ

もも組 (4歳児)遊びのなかで考え合う

8月上旬、もも組(4歳児)8名と椅子取りゲームをしました。遊んでいる途中、ひとりのつぶやきをきっかけに、どうしたらみんなが楽しめるか考えて、自分たちでルールを生み出す機会となりました。

「椅子を減らしたくない!」

椅子取りゲームを1回終えてこどもたちに感想を聞いたところ、一人の子が「椅子を減らしたくない」とつぶやきました。毎回椅子を人数分用意して、必ず椅子に座ることができるようにしたい という意見です。

そこで一度他のこどもたちに思いを聞くと、①勝敗を楽しみたいから、椅子は減らしていきたい ②必ず座りたいから、椅子を人数分用意したい という2つの意見に分かれました。

しばらく話し合いは平行線でまとまらず…

こどもたちがじっくり考えることができるよう、あえて言葉はかけずに待つと、 ①椅子を1脚ずつ減らしていく ②常に椅子を人数分用意する という2つのグループに分け、同時に行うのはどう!?という案が生まれました。その案に全員が目を輝かせて納得!

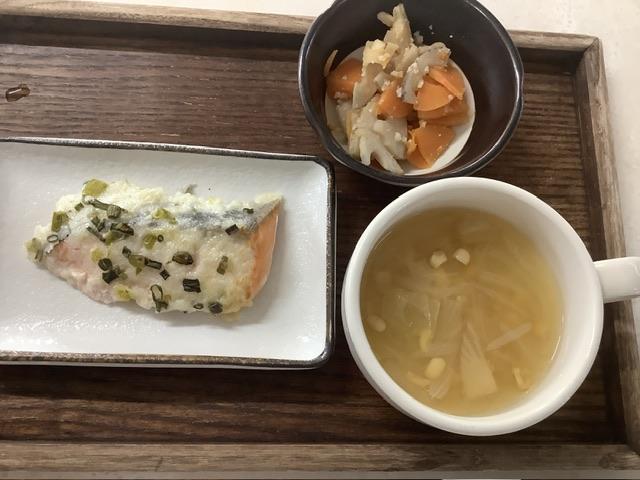

【左:椅子を1脚ずつ減らしていく 右:椅子を人数分用意する】

「必ず座りたいから減らしたくない!」と言っていた女の子たちは、必ず座れるというルールを経験したことで

「次はやっぱり1つずつ減らしていこう!」と最後には、全員で本来のルールを楽しむことに繋がりました。

「主体的・対話的で深い学び」の姿

主体的な学びとは、今している遊びに興味をもって積極的に、遊びの区切りで自ら振り返り、共有したりすること。

対話的な学びとは、保育者や子ども同士で話し合ったことを手がかりに、遊びを考えることを通して、自己の考えを広げ深めること。

深い学びとは、これまでの遊びや生活の経験を相互に関連付けてより深く理解したり、自分なりの考えをつくったり、問題になっていることを見いだして解決策を考えたりすること。

とあります。今回の数十分の出来事は、まさに上記と同じ内容だと感じました。

錦ヶ丘の目指す園児像に「学ぶことは楽しいと思える子」とあるように、こどもたちが自分の考えをもって、「こうしていきたい!」と思えるような人間になってほしいと考えています。

こどもたちは日常のなかで、小さな問題に直面することがあります。

そのような時こちらが指示して教え込むのではなく、どうしたら一人ひとりが納得して過ごすことができるだろうと考えることで、きっとひとりでは生まれることがない案にたどり着くことができます。そのような貴重なやりとり、時間を大切にしていきたいです。

文責:副主幹教諭 引地

無藤隆.幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿.東洋館出版社.p58