お知らせ

2025.07.04

ブログ

~生命(いのち)の安全教育~園での取り組みについて

生命(いのち)の安全教育とは

国連が定めた「国際セクシャリティー教育ガイダンス」でも5歳からの性教育が進められています。また、性を包括的なものと捉え、性行為や生殖のことなどの狭い意味だけではなく、LGBTQやジェンダー平等、必ず相手の同意をとろうと言った人権を基盤としています。

日本は今、小中学校では性交・避妊については指導しないという学習指導要領となっており子ども達はネットからの情報や友人からの誤った偏りのある知識しか持てない状況です。しかし、幼い子どもをねらった性犯罪は多くSNS等のネットを介したトラブルも増えています。

そこで、政府は2020年~性暴力・性犯罪対策として教育でも幼児期からプライベートゾーンについて教えることやSNSトラブルを防ぐためのリラテラシー教育、デートDVを教育の現場でもするように対策をとり、文科省は「生命を守る教育」を実施するように勧めています。

これまでの性教育

私たちおとなが受けてきた性教育は、妊娠・避妊・性感染症等、性に関する一部を保健体育などで学ぶことがほとんどではなかったでしょうか。しかし、これから子ども達にとって必要な性教育は、私たちおとなが受けてきた性教育に加え、子ども自身が正しい性の知識を身につけ、自分や大切な人を守る意識を育むことが重要になっています。

現在、性犯罪や性暴力は、SNSの性犯罪も含め、昔と比べて増加し低年齢化してきています。性被害を防ぐ、性被害から子ども達を守るため、私たちおとなが生命を守る教育を行っていく必要があります。

園での生命の安全教育の実践

プライベートゾーンや同意と境界について

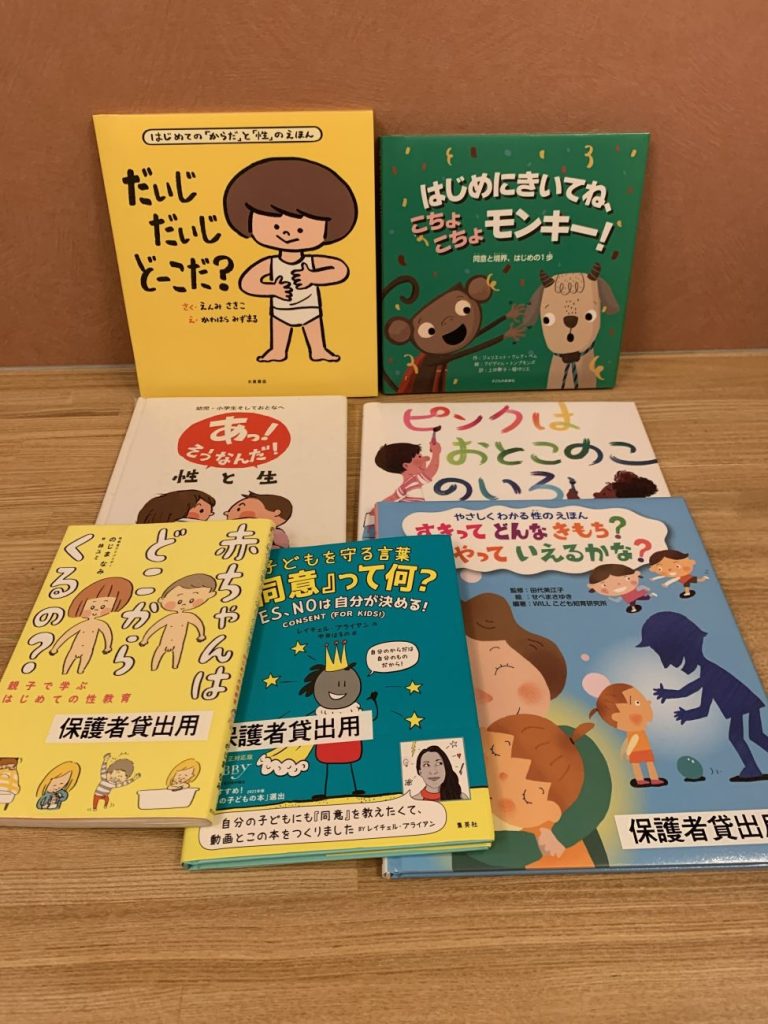

3歳以上児になると、「男の子」「女の子」という性差を理解するようになります。性器含め、体に興味を持つことは自然なことなので、プライベートゾーンについて各年齢に合わせてわかりやすい言葉で伝え、性教育関連の絵本「だいじだいじどーこだ」や「はじめにきいてね、こちょこちょモンキー」等を保育の中で読み聞かせしてプライベートゾーンやそれぞれのパーツに関するルールやマナー、人の身体に触れる時には同意を得ることの大切さについて伝えています。そのことにより、子ども達が自分の身体を大切にすること以外にも自分も他人も大切な存在であることを認識できるようにしています。そして、子どもの体に触れる時は、たとえ0歳児でも必ず「オムツ見せて?」「触っていい?」と子どもに声かけし、心地いいタッチを感じてもらえるようにしています。また、2歳児の子が着替えをうまくできずに困っている時にも「手伝っていい?」と同意を得るようにしています。このような経験を通して、自分は愛され大切にされているという自己肯定感に繋がります。

自分の気持ち「YES」「NO」を相手に伝えてみよう!

「性的同意」という言葉があります。これは「性的な行為をする際は必ず相手が同意しているか確認しなければいけない」ということです。2023年に刑法が改定され、「同意のない性的行為は処罰される」と明確化されました。また、日本では成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳でいきなり性の知識を身につけようと思っても難しいのが現状です。だからこそ幼児期からの生命を守る教育(性教育)の積み重ねが大切になってきます。幼児期から身近な大人と「同意をとる」コミュニケーションを積み重ねることで「自分と相手のしたいことは違う場合がある」ということが理解できるようになり、自分や相手を尊重し大事にすることが出来るようになります。

3歳児クラスで、絵本「はじめにきいてね、こちょこちょモンキー」と「だいじだいじどーこだ」(内容:同意と境界バウンダリーについて)の読み聞かせを行いました。

いやなことは「いやだ!」とはっきり伝えていい事や自分はしてもいいと思っていても友達はそうではないかもしれないということを、繰り返し読み聞かせしていく中で少しずつ理解することが出来ていました。そこで、子どもたちに自分の気持ち「YES」「NO」を相手に伝える練習を行いました!

保育者「Rくん、ハグしていい?」

R君「ダメ~!」

保育者「分かった!じゃあハグはしないね!」

保育者「Ⅿちゃん、ハグしてもいい?」

Ⅿちゃん「いいよ♪」

それぞれ自分の気持ち「YES」「NO」をはっきり伝えることが出来ました!

今後も、子ども達の人権尊重の観点からも「同意」と「心と体の境界」について私たちおとなが丁寧な関わりをすることや同意をとる練習を通して子ども達が、お互いを尊重し安心して「いいよ」「嫌だ」が表現できるようにしたいと思います。また、みんな違ってみんないい!その子らしさを大切に‥‥性の多様性、ジェンダー平等その子らしくいることを受け止め、おとなの価値観を押し付けることをせず、私たちおとなを含めこども達も、違いを認め自然と多様性を理解しながら互いを尊重して過ごせるようにしたいと思います。

家庭でできる生命(いのち)の安全教育

性教育を受けていない子どもは、性犯罪に巻き込まれるリスクが高いといわれています。プライベートゾーンをはじめとした性の知識を身に付けることで子ども自身が「されてはいけないこと」を理解できるようになります。そこで、家庭で出来る性教育についてお伝えしたいと思います。

「プライベートゾーン」「同意と境界」について親子で話す。

保護者も、子どもの身体に触れる時には「触っていい?」「○○してもいい?」と声をかけ「同意」を得ることはとても大切です。幼児期から親子でイヤな事はイヤといえる関係つくりをしていくことで、子どもが困ったことがあったときに安心して相談することでき、性的同意の土台へと繋がります。そして、子どもが性のことで相談してきたときには、どんなことも肯定的にできるだけきちんと答えてあげることで、何を聞いてもいいんだ、怒られないんだと安心して話すことができます。

性教育関連の絵本の読み聞かせ

性教育をテーマにした絵本を用いることもおすすめです!絵本があると、子どもの意思で性を知る環境を作ることが出来ます。また、家庭で性について会話することが当たり前である空気もつくりやすくなります。

おすすめ絵本は「だいじだいじどーこだ」「はじめにきいてね、こちょこちょモンキー」「いいタッチわるいタッチ」です。これらの絵本はプライベートゾーンのマナーやルールの他、性犯罪から自分を守る方法も知ることが出来ます。幼少期から性に関する話をしておくことで何かがあったとしても「これはお父さんやお母さんから聞いていたこととは違う」「絵本にはダメって書いてあった」と子どもなりに考える力が身に付いていきます。

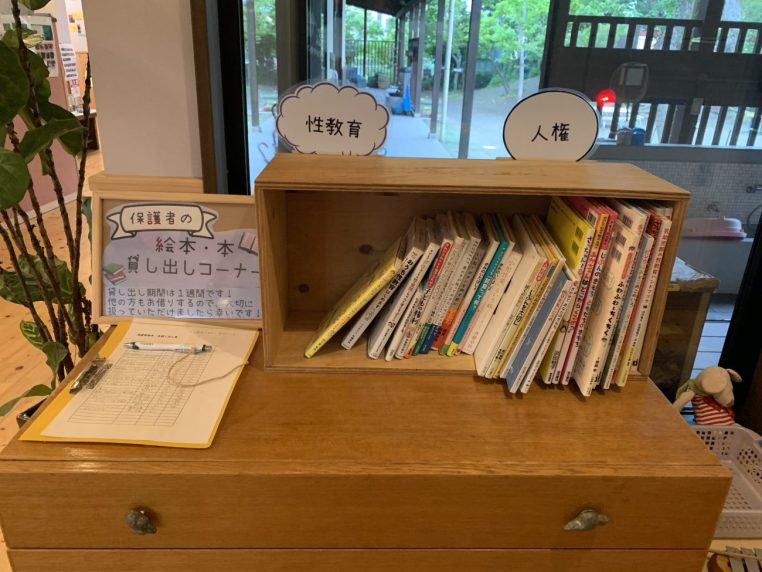

園にも性教育関連の書籍コーナーを未満児側廊下に設置していますので、ぜひ読まれてみてください!

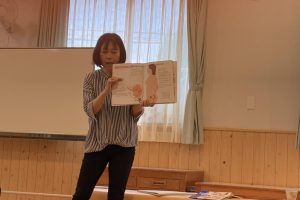

助産師 安藤美智子さんによる4・5歳児向け生命の安全教育

7月1日(火)に4・5歳児の子ども達に向けて生命の安全教育を行ました。講師は「産前産後の居場所ミモザ」の支援コーディネーターであり助産師である美智子さんです。①生まれてきたところ②自分の身体で大事なところ③見えない透明バリアこの3つについて子ども達に分かりやすい言葉でお話ししてくださいました。見えない透明バリアについては、自分の心地いいと思える距離感を大切にし、嫌な事は「嫌だ」と伝えていいこと、もしかしたら自分がいいと思って行動したことが相手にとっては嫌な場合もあるということをお話してくださいました。日頃のから性教育に関する絵本の読み聞かせを行っていたので子ども達なりに理解することができたようでした。

就学前から性にポジティブなイメージを育てていくことで、自分の心と体を大切にし、相手を思いやることや第二次性徴を肯定的に受け止めることができるようになるそうです。これから園でも生命を守る教育を継続して取り組み、子ども達が自分も相手も大切にできるような働きかけをしていきたいと思います。

【参考文献・資料】

渡辺大輔先生インタビュー「包括的性教育」とは何か

性の健康教育実践研修会(2024)渡邊安衣子

助産師あいこさん(渡邊安衣子)Instagram→https://www.instagram.com/midwife.aiko/

乳幼児期の性に関する情報提供(保健師や親子に関わる専門職のための手引き)https://meiiku.com/mhlw_guide/

文部科学省「生命の安全教育」https://www.mext.go.jp/content/20230131-mxt_kyoikujinzai02-100001263_7-2.pdf

文責:迫田